[摘要]这个杯虽有夜光,但是比较柔和,没有戾气,只有和气;没有高调,只有常温;没有看不懂的新词怪词,只有平常话;没有故意较劲,只有随遇而安与自由处置;没有作秀作态,只有凡人生活日常。

王蒙:我为什么喜欢“夜光杯”?

报纸的文艺副刊,是中国报章特色的一个亮点,例如,时政要闻您不可能做得太个性化、创意化,但是副刊绝对可以。这里新民晚报的《夜光杯》就是大有影响的一家。它有点海派,但又是面向全国五湖四海,面向东南亚与全世界的华人华文。它很文人气,但也面向市民百姓三教九流。它拥有老传统老字号老作者,但也不无时尚内容。它似乎中庸平和谦虚谨慎,但也不掩饰自己的爱憎臧否。还有此家晚报的发行量大,还出了美国版。

所以我想给它写稿,但是与他们不相识,是邵燕祥兄告诉我要把稿子寄给严建平先生的。自从四分之一个世纪前我主动投稿给新民晚报的《夜光杯》副刊,发表了小文《天街夜吼》以来,我与这个《夜光杯》建立了亲密的友谊与合作,大多数稿件,我是主动寄送过去的,从邮寄到电邮,我与《夜光杯》共同见证了信息传递方式的历史性飞跃。被约一次稿,我也极为重视起劲,例如曾经凌晨四点起床给严先生还有贺女士赶稿子。

后来,养成了个习惯,所有的旧体诗,差不多全投给《夜光杯》,另外十余年来,每年岁末,写一篇当年的盘点,给这个可爱的“杯”。

因为这个杯虽有夜光,但是比较柔和,没有戾气,只有和气;没有高调,只有常温;没有看不懂的新词怪词,只有平常话;没有故意较劲,只有随遇而安与自由处置;没有作秀作态,只有凡人生活日常。没有与人为恶,只有与人为善。

例如一年年的盘点,投给别的报也许被说成自吹自擂,说成是自我纪念,但是新民晚报的《夜光杯》副刊上的稿子不会引起这种令人反感的效果。例如旧体诗,发到别处还会有人得出王某技穷乃至终于老气横秋的观感,但在新民晚报上不会,我甚至于觉得不会写中华传统文体诗词的人似乎不应该给《夜光杯》写稿,虽然我不太讲究唐人的“平水韵”而多半是按照《现代汉语词典》上的韵脚办事。

这是因为《新民晚报•夜光杯》和百姓在一起,和柴米油盐在一起,和老少文人在一起,不狂也不狷,不牛也不熊,不趋时也不拔高,不自恋也不自怨他怨,不炒作也不招惹是非,不钻营也不表白做态,它的大众化里有用不着废话的高雅,它的与世无争里有用不着声明的真诚,还有显然发到这儿的稿子,除了获得不菲的稿酬外,根本起不到稿子以外的自我经营作用。

想想这个《夜光杯》已经亮了七十年,还会继续亮下去,我觉得气顺了些,血压正常了些,空气里的pm2.5也减少了些。

韩少功:温馨之地

欧美报纸大多有书评版,有娱乐版,但没什么副刊。像《夜光杯》这样的综合性文学副刊或文艺副刊,似乎只有在中国才生生不息,成了报业特色之一。

可能的原因是,中国的诗文传统源远流长,自有了造纸术,有了活字印刷术,就有了超大面积的文人墨客,又言志又载道什么的,连许多村夫也能品联析对,在穷乡僻壤里文学一把。这就不能不影响到报业的形态。至少到目前为止,这个特色没什么丢人的。我曾对一些外国同行说起这事,他们听说中国的报纸也可发表小说和诗歌,都不无羡慕之色。相比之下,他们的成长空间就要狭小许多,与报纸这种大众传媒几乎无缘。

多一些文青以及超龄文青就那么重要?“文艺腔”有时候是否也误国误民?确实,在需要干实事、讲逻辑、认死理的时候,狂喷“文艺腔”可能让人晕。不过话分两头说,当人们需要有点情怀、情感、感觉、意趣之时,需要点闲逸、超脱、虚净、遐想、诗情画意之时,“新闻腔”“理论腔”“政策腔”……肯定也会给人添堵吧。人毕竟不是机器人,再怎么智能化升级,心理活动中肯定也有逻辑够不着的地方。人也不可能真正成为经济动物,哪怕是唯利是图的人渣或恶棍,心中也常有温柔一角,一有机会便悄悄苏醒。因此,就像每个城市都得有公园,得有公园下的路灯和小径,人们也都需要《夜光杯》这种资讯狂潮之下一角静静的温馨之地。

李辉:副刊情结,不离不弃

与新民晚报有缘,与《夜光杯》有缘。我熟悉的两位前辈郁风、吴祖光,早在重庆时期就是《新民报》的副刊编辑,从他们那里,知道七十年前他们编辑副刊的风风雨雨。

一九八二年二月,我从复旦大学毕业分配到北京日报社,挑选工作时,我主动申请到北京晚报,编辑《五色土》副刊。记得离开上海之前,陪贾植芳先生夫妇去看一位朋友,路过同济大学一个报摊,买到一份复刊不久的新民晚报,《夜光杯》活泼、轻松的风格,令人难忘。正是这一印象,让我决定去编副刊,如今想来,真的是一次不错的选择。后来,我调至人民日报《大地》副刊。三十多年,几乎都在编副刊。这些年里,与不少前辈文人交往,除了郁风、吴祖光,不少人都曾当过副刊编辑,如夏衍、沈从文、萧乾、刘北汜、臧克家、柯灵、黄裳、袁鹰、姜德明……百年之间中国报纸副刊的斑斓景象,在眼前铺展。

承蒙《夜光杯》不弃,从上世纪九十年代初开始,我有幸在这块园地上先后开设“静听回声”、“携书而行”两个专栏,时间长达二十年。最难忘,《可惜从此失荆州》一文,率先在《夜光杯》发表,最终促成家乡的“荆沙市”很快恢复“荆州”地名。二十年,与《夜光杯》同行,不离不弃。

传统纸媒面临挑战,已是不争事实。在电台、电视、网络、微信等新闻爆炸性滚动播出的当下,报纸新闻早已滞后,惟有副刊之类的版面,侧重于独家深度文章,侧重于作者不同角度的发现,才能与其它媒体相抗衡。或者说,只有副刊不太注重新闻时效的文章,才会让读者足以静下心来,选择合适时间品茗细读,与之达到心领神会的交融,这才是一份报纸在新闻之外能带给读者的最佳阅读体验。

想必《夜光杯》的编辑与我一样,副刊情结,不离不弃。

行将退休,编辑一套“副刊文丛”的想法愈加强烈。我觉得有必要将中国各地报纸副刊的作品,以不同编辑方式,予以整合,集中呈现,使副刊作品在与新媒体的博弈中,以出版物的形式,留存历史,留存文化。我的设想,至少用十年左右时间,以二百册左右的规模出版,便于日后人们可以借这套丛书,领略报纸副刊曾经拥有过的丰富景象。令人高兴的是,“副刊文丛”得到大象出版社的鼎力支持,第一批十四种可望今年年底推出。我希望有更多副刊同仁的积极参与,把“副刊文丛”延续下去。

《夜光杯》七十年,编辑、作者、读者,依旧相伴同行,走进又一个十年……

谢冕:雅俗共赏夜光杯

一个有影响的副刊肯定有它始终坚持的办刊宗旨。《夜光杯》遵循的是雅俗共赏的路子。面对复杂的读者群,它显得自信而大度,自由、洒脱,消闲而又不乏严肃认真的思考。登的都是短小精悍的文章,看来有点“杂”,这正是它所坚持的。它不拘一格,有点包罗万象,但几乎所有的读者都能在它的版面找到自己喜欢的文章。因为它既面对广大的市民,又面对更多的知识阶层,它始终寻找包容性和平衡点。

我很早就被《夜光杯》的风格所吸引。记得那年,我和高秀芹编北大版的散文年选,我就从平日的剪报中选进《夜光杯》上赵全国的《三个女人》,总共不到三百字的极短文,写了特鲁莎修女、戴安娜王妃和马科斯夫人这三个著名的女性,写前者赤脚和两套换洗的修女服和后者的三千双高档皮鞋。我平日爱读这样的短小的文章:隽永、简洁、深邃,用的是极少的文字。

我读新民晚报,《夜光杯》是每期必读。或雅、或俗、或庄、或谐,均令我欣悦。我就这样由《夜光杯》的读者,成为了它的作者。我和《夜光杯》建立了持久的友谊。

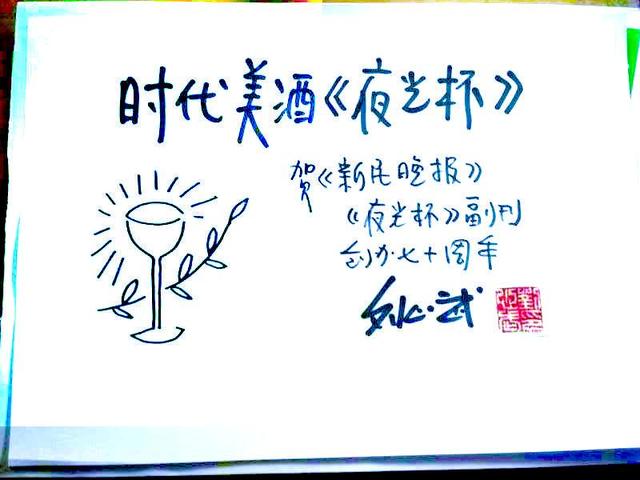

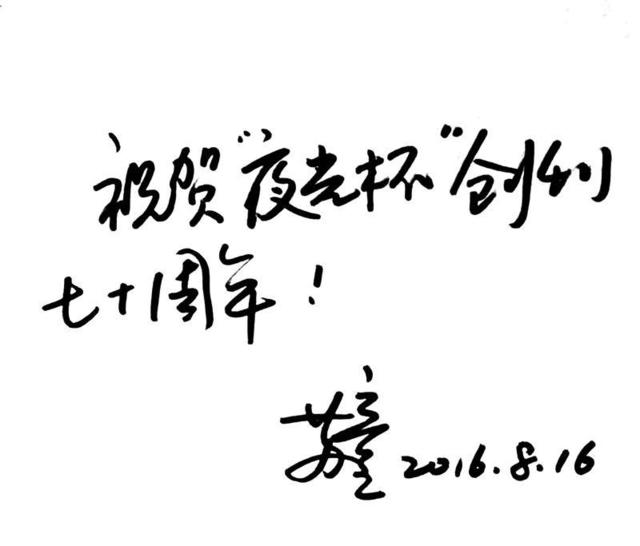

刘心武题词

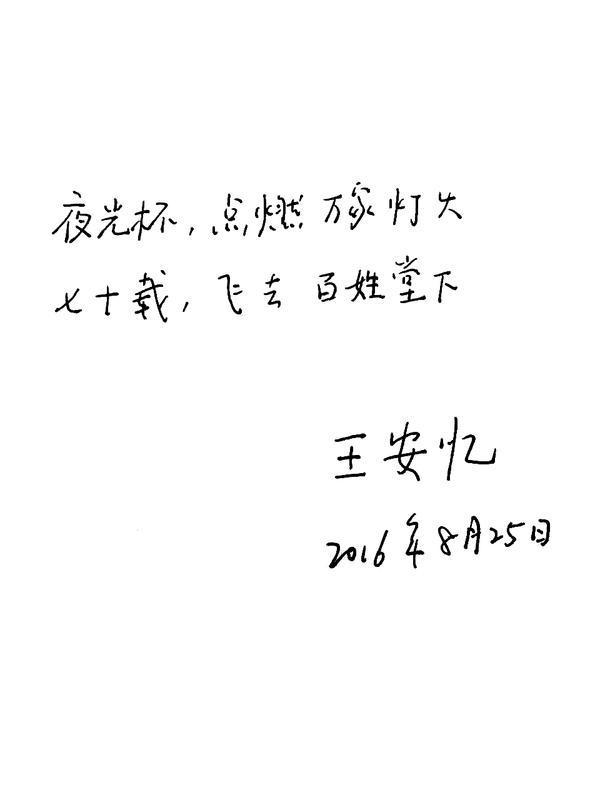

王安忆题词

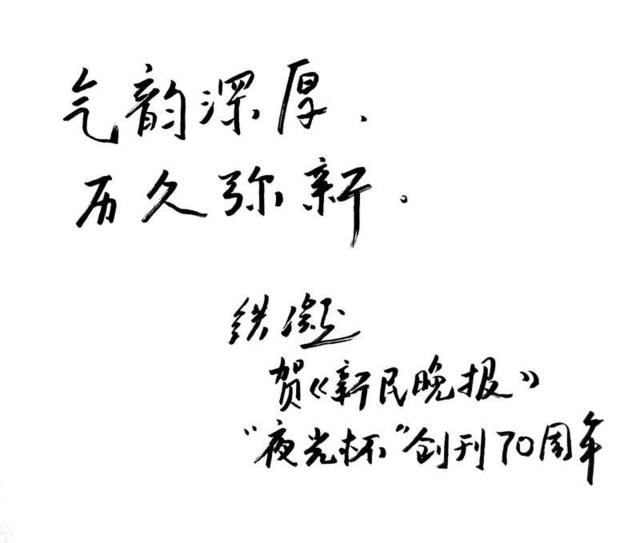

铁凝题词

苏童题词

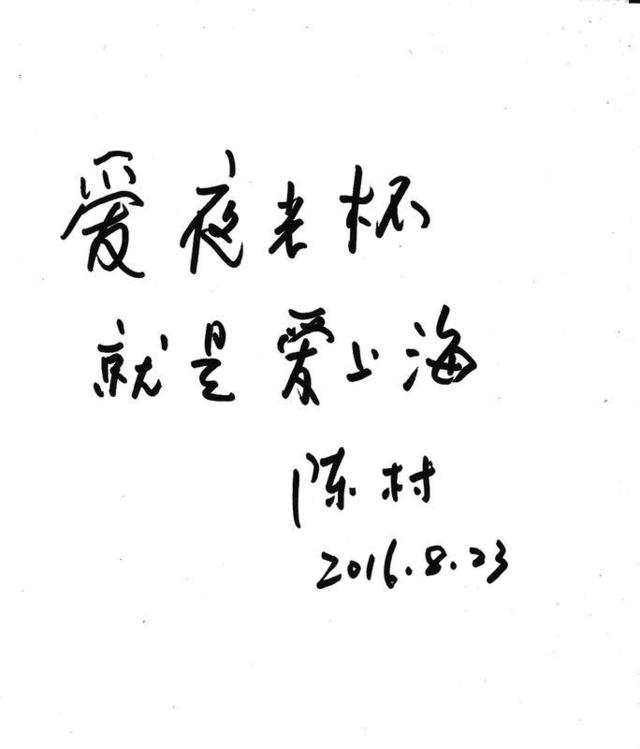

陈村题词

新闻热点

新闻爆料